|

山歌响起幸福长 |

|||

|

|||

|

许淑瑶

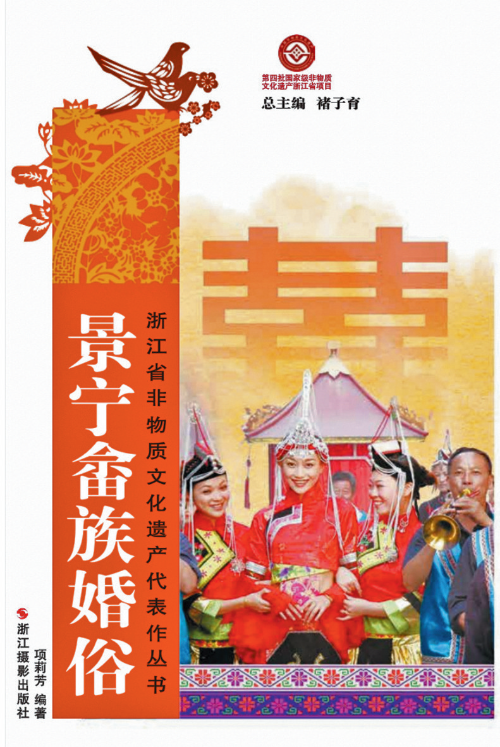

在浙西南的群山之中,缭绕的不只云雾,还有脆亮的歌声。山歌,见证着畲族男女初识时的悸动和有情人的天长地久。在环环相扣的仪式中,一场传统的畲族婚礼是畲族人对爱情的盛大祝福。新人换上盛装,黄牛踏路,人群热闹、喜气绵延,山歌唱得路长长。2014年,景宁畲族婚俗入选第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

景宁畲族婚俗 ●以歌为媒

回望历史,畲族,一个依山而居的游耕民族,在不断迁徙中开枝散叶。据史料记载,唐永泰二年(766),畲民一支从福建迁居至浙江景宁,在此落脚安居。静谧的山野之间,景宁畲民保持着独有的生产、生活方式,自成一片与世无争的天地,千年如是。1984年,经国务院批准,建立景宁畲族自治县。这也是全国唯一的畲族自治县,华东地区唯一的民族自治县。 畲族有自己的语言,却没有文字。那些朴素的信仰和丰盈的生命体验,藏在语言、歌舞、服饰、医药、习俗等民族文化的深处。畲族婚俗便是其中之一。1929年,德国学者史图博与学生李化民到景宁畲乡考察,写成《浙江景宁敕木山畲民调查记》一书。书中对畲族婚俗作了介绍,如畲族男女在7—12岁时定亲,至17—20岁时举办婚礼,定亲和成婚时的穿戴、食物、对歌等各有讲究。 时光流转,畲族婚俗也在不断变化,如新娘的嫁妆从前有犁、耙、锄头等农具,到如今以木质家具为主,不变的是对美好生活的向往。 山歌为媒,这是来自畲族人的浪漫和浓烈,亦是畲族婚俗的迷人之处。人们以歌代言,唱劳作、唱生活、唱自我、唱人生大事。青年男女之间的山歌对唱,从相识唱到谈婚论嫁,质朴真挚、韵味绵长。

●浓郁热烈

一段畲族情缘,或始于自由恋爱,或经由媒人促成。畲族婚配的方式有女嫁男家、男“嫁”女家、做两头家、子媳缘亲四种,其中以女嫁男家最为常见。在激越的对歌声中,经过相亲、定亲、送糯米、选“亲家”(一般由娶方的父亲或兄弟担任)、选赤郎(既是歌手又是厨师)、选行郎(搬运嫁妆的男子)、送彩礼、拦路、借镬、劝酒、对盏等二十多道仪式,新人礼成、好事落定。 沉浸式感受一场隆重的畲族婚礼:男方娶亲队伍来到嫁方村口时,只见女方用荆棘、松枝等拦住了通道,这就是畲族为难男方娶亲的“拦路”习俗。赤郎与拦路的女青年对歌,“亲家”给拦路者红包,才可通行。娶亲队伍来到嫁方家中,要脱去草鞋洗脚,吃嫁方准备的点心,即“脱草鞋”,意为翻山越岭不易。到了有趣的“借镬”仪式,娶方要向嫁方借炊具办酒席,借镬对歌唱起来,赤郎唱一样,女方拿一样。炊具借到后,还要生火、刷锅,而柴火早就被主家换成湿的,锅中被撒满了谷糠难以刷净。“借镬”看似是新娘家人在为难赤郎,实则充满了喜气和欢声笑语。在晚间的嫁女酒宴上,要行“劝酒礼”,举盘劝酒,嫁方女歌手与赤郎对歌,歌声响彻整夜,一直唱到新娘动身…… 畲族婚礼的一大特点是新娘“夜行嫁”,新娘依古礼戴凤冠,早早地出娘家门,为的是卯时能进夫家门,以图吉利。畲族姑娘出嫁,往往会有一头系着红花的黄牛在前面踏路,牛走过的路代表着新的路,意为新人迎来崭新的生活。 一系列的仪式,蕴含着千百年来畲族人民对先祖的崇拜、对伦理道德的理解。除了女嫁男家婚俗,无论是男子“嫁”到女方去的男“嫁”女家婚俗,还是夫妻共同管理两头的家务事、共同赡养双方父母的做两头家婚俗,都体现出畲族人民冲破了男权社会的狭隘,走在时代的前沿。

●古仪今声

随着时代的发展,曾经深居山中的畲民,从生活环境到民俗礼仪都发生了变化。为了更好地守护畲族婚俗,传承当地非遗项目,景宁县成立县非物质文化遗产保护中心,颁布《景宁畲族自治县民族民间文化保护条例》,利用畲族传统节日“三月三”的活动平台和旅游景区展演畲族婚俗,建立畲族婚俗数据库,加强传承人保护力度等。 2023年,湖南卫视播出的节目《中国婚礼——好事成双季》呈现了汉族小伙柳健与畲族姑娘雷夏榕的婚礼,让畲族婚俗走进了更多人的视野之中。如今,在位于景宁的“中国畲乡之窗”景区,独具一格的畲族婚俗表演吸引了无数游客前来打卡、体验,不仅成了社交平台上的热门景点,更是乡村振兴的一道风景线。 这个起于山林的民族,以畲族婚俗、畲族民歌、畲族彩带编织技艺等底蕴深厚的民族财富,构成了璀璨夺目、生机勃勃的畲族文化,展示着“我从哪里来”的坚定、“我是谁”的自豪,同时也向世人讲述着畲族版本的“民族的就是世界的”,在人类文明的群星中光彩熠熠。 |

|||