|

百年“莲花”唱春秋 |

|||

|

|||

|

程 林

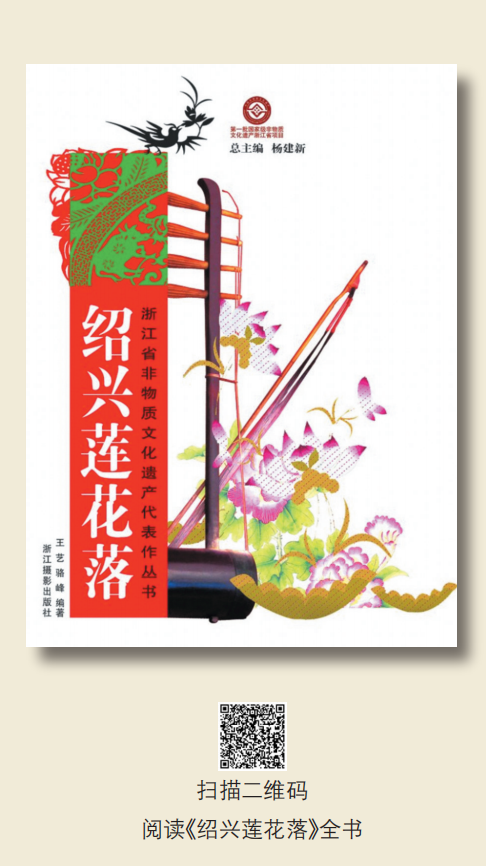

一曲“莲花落”,一方民俗景。绍兴这朵“莲花”开遍全国各地,传唱百年有余。它以质朴的语言、婉转的唱腔和浓郁的生活气息,成为绍兴一带人民精神世界的承载。从田间地头的即兴表演到大雅之堂的精心呈现,它见证了时代的变迁,记录下百姓的生活,更体现着越地文化的独特气质。2006年,绍兴莲花落被列入首批国家级非物质文化遗产名录。 绍兴莲花落 ●水乡孕育

“莲花落”作为一门说唱艺术,是曲艺艺术门类中的一大曲种。绍兴莲花落主要流行于上虞、余姚、慈溪、萧山一带,与宁波走书、金华道情、温州鼓词等同为浙江主要曲种。 绍兴莲花落的诞生,与这片土地的地理环境、人文气息密不可分。根据周作人的日记推测,“绍兴莲花落”问世于清光绪二十六年(1900年)前。1906年至1910年间,“下三府”(今杭州、嘉兴、湖州一带)有一个绰号“长手指甲”的张姓艺人来绍兴卖唱,并收上虞崧厦沈阿发、绍兴坡塘唐茂盛为徒。 到了民国初,唐茂盛开始采用“独歌帮腔”的演法,艺人们用自称“哩工尺”的唱法,逐渐形成一套基本唱腔。演出形式由“跑街卖唱”改为“草台演唱”,演出内容也由“套词”到“新闻”,继而发展到说唱具有故事情节的“节诗”,之后又出现了说唱长篇回书。 新中国成立后,绍兴莲花落迎来巨大的发展机遇。其表演形式从最初的单人独唱发展为多人对唱或群唱,伴奏乐器也增加了二胡、琵琶、笛子、扬琴等。文化部门组织艺人队伍,将绍兴莲花落纳入政府管理,并由专业人员收集整理传统曲目,创作了一批反映新时代生活的作品。 20世纪90年代起,绍兴莲花落的艺术家们借鉴其他戏剧、曲种的优势,推出小组唱、伴舞、情景表演等表演形式。他们举办“莲花落”调演和大赛,组织曲目创作,培训艺术人才,形成各类演唱团体。 历经百余年的发展,绍兴莲花落如今依然是绍兴城乡家喻户晓、老少喜爱的艺术品种。

●雅俗共赏

绍兴莲花落的说白唱词采用经过提炼了的绍兴方言,通俗易懂,风趣幽默;其音乐唱腔朴实流畅,娓娓动听,故事情节又非常贴近百姓生活,所以特别为绍兴人,尤其是绍兴农村群众所钟爱,在绍兴曾一度被称为“压倒流行歌曲的曲种”。 绍兴莲花落早期唱“工尺调”,分“平板”“走板”两种,前者速度相对中庸,后者节奏急促。一人主唱,一人打板,再一人和打板者一起帮腔,谓之“接腔”,不用丝竹,形式跟高腔的“独歌”有些相像。早期的“工尺调”主要演唱农村生活、家庭琐事的短篇,称为“节诗”,如《分家节诗》《娘家节诗》《箍桶节诗》等。 后期的绍兴莲花落废弃了接腔的形式,采用四胡伴奏,加强了音乐性,同时也更好地衬托了唱腔。除唱腔基本调外,间或穿插演唱绍剧、越剧及部分民歌小调,伴奏也时常加入《梅花三弄》《无锡景》《孟姜女》等曲调。 胡兆海、倪齐全、翁仁康是绍兴莲花落艺术领域的三位代表性人物,尽管进入曲坛的时间有所差别,但他们共同为20世纪末和21世纪初绍兴莲花落艺坛的繁荣做出了贡献。 在绍兴莲花落的主要流行地——绍兴本地,先后有卢翔耀、杨乃浚、王云根、汪嘉宝、马志友等人加入绍兴莲花落的曲目创作,成为不同历史时期的代表。他们与罗萍、罗小令等戏剧、曲艺作曲家合作,共同赋予了绍兴莲花落新的时代特色。

●乡音新韵

伴随着方言环境的变迁、文化消费的多元等挑战,绍兴莲花落也在不断更新迭代,探索与当下共鸣的新方式。从政府到民间,从舞台到课堂,这片土地上的人们正在努力让这份乡音传唱不息。 国家、省、市、区四级非物质文化遗产代表性传承人名录的建立与完善,为经典曲目搭建传承平台,实现“口传心授”的代际传递。“非遗进校园工程”将“哩呀莲花落”的清音引入绍兴众多中小学的课堂与社团,精心编撰的教材让乡音种子在青少年心中生根发芽。专业院团则系统化培养青年演员梯队,为艺术血脉注入青春力量。艺人们恪守“一人主唱,多人帮腔”的本体特征与方言内核,同时敏锐地回应时代。《美丽乡村唱新篇》描绘乡村振兴、《清风颂》弘扬正气、《防骗记》以诙谐传递智慧……与时俱进的佳作不断被创作出来。 曾经,绍兴莲花落的演出从茶室、酒楼和农村屋檐下搭起来的简易场地逐渐进入城市的书场和剧场;如今,它又在鲁迅故里的“莲花书场”、遍布城乡的文化礼堂和现代化非遗馆等新的土壤里培苗开花。数字化传播也给了绍兴莲花落新的发展机遇,让它从各级电视荧屏来到各个短视频平台。传承人与爱好者化身“云端说书人”,将经典唱段、幽默新编、幕后故事凝练为网感十足的视听作品。 翘板击打,四胡悠扬,当我们聆听那熟悉的乡音,不仅是在欣赏一种艺术形式,更是在触摸这片江南水乡的精神脉络与文化记忆。 |

|||