|

千帆映海祈丰年 |

|||

|

|||

|

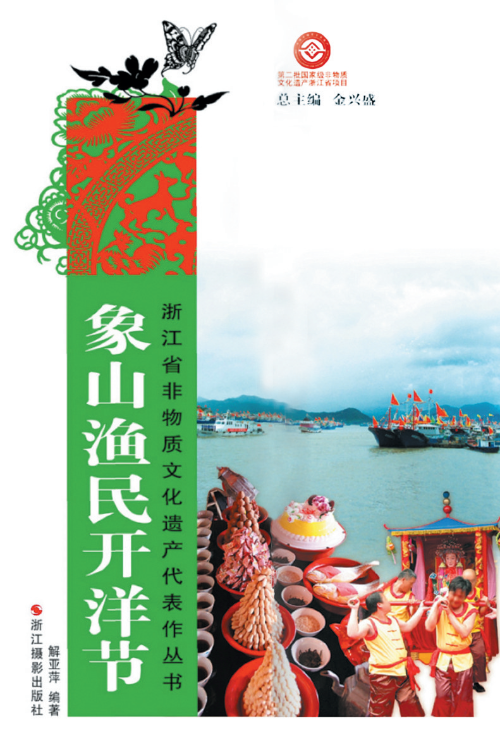

林之宜 谷雨前后,浙东之滨,一场延续了千年的海洋盛典如期而至。渔港内桅杆如林,旌旗猎猎,来自五湖四海的游客与当地渔民齐聚一堂,在鼓乐、号子和涛声中,渔民们以最隆重的仪式向大海致以最深切的敬意——这便是象山渔民开洋节。 作为浙东沿海最具代表性的海洋民俗活动和渔文化活态传承的典范,开洋节承载着渔民对丰收的期盼,更凝聚着人与自然和谐共处的生命智慧。2008年,渔民开洋节、谢洋节被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。 象山渔民开洋节 海中溯源 “靠山吃山,靠海吃海。”千百年来,象山人以海洋捕捞为业,潮起扬帆、潮落进港,搏击在海天之间,收获在风浪之中。大海在以博大无私的胸怀给予渔民无尽馈赠的同时,也让其遭受了一次次海上历险、付出一次次生命代价。对神鬼的敬仰、畏惧和对海洋劳作的祈福构成了渔民的主体心理定势,于是就有了渔民开洋节等一系列民俗活动,并传承至今。 我国的海神祭祀最早发生在秦代。汉宣帝元年,诏以四时祀江海洛水,祈为天下丰年。唐时制定了岁祭四海制度,宋、元沿袭唐制,以立春、立夏、立秋、立冬这四立日祭四海神。明清时期,帝王对海神的祭祀仪礼有加,还赐匾赏银,广修庙宇。以上都属官祭,被载入正史。 官祭之风逐渐传入民间,形成了具有地方色彩的民间祭祀活动。象山渔民开洋节活动距今已有一千多年历史,清代雍正年间到民国期间是其鼎盛时期,后来逐渐衰落,改革开放后,很多渔村在继承传统的基础上有所创新。 1995年开始,东海渔区实行伏季休渔制度,渔民在休渔期结束、再次开船出海时,要举行祭祀、祈祷、送别等开洋仪式,这是象山人世代相传的习俗,也是独具魅力的渔家文化。1998年适逢“国际海洋年”,象山县委、县政府顺应民意、发掘传统,在休渔结束的那一天举行盛大的开渔仪式,这就是著名的“象山开渔节”。传统的、自发的开洋仪式被上升为一个海洋文化的盛大典礼,集文化、旅游、经贸活动于一体,具有丰富的文化内涵和鲜明的渔乡特色。自1998年以来,每年的9月14日至16日,象山县都要举办“中国开渔节”。 祭海纳福 早期,象山渔民开洋节主要以娱神、娱人为内容,以崇祀、演戏和民间艺术表演为载体,活动场所以庙宇为主。如今,象山渔民开洋节的主要内容有开洋法会、庙戏、开洋典礼、开洋巡游等,既保留了传统民俗的核心内涵,又融入了时代元素。 祭海典礼上,德高望重的主祭人恭读祭海文,文中既缅怀先辈“耕海牧渔”的艰辛,也祈求大海“赐福于民”,字字句句都充满着对自然的敬畏与感恩。祭文宣读完毕,全体参与者向着大海三鞠躬,而后供猪羊、敬五果。 “放海生”环节则生动体现了生态平衡理念:渔民将鱼苗、虾苗放归大海,寓意取之于海、还之于海,维持海洋资源的可持续繁衍。祭海仪式结束后,渔民们登上各自的渔船,数千艘渔船汽笛齐鸣,犹如一支威风八面的舰艇编队,劈波斩浪,开赴东海渔场,进行秋季渔业生产。船舷两侧的彩色幡旗随风飘扬,与湛蓝的海水、洁白的浪花构成一幅壮阔的“千帆映海”图。 “善待海洋,就是善待人类自己!”“出入平安,满载而归!”渔鼓队、船鼓队、扇舞队齐声接喊,嘹亮的声音回荡在渔港上空,一支支船队依次起航,在送行人群的呐喊声中驶向大海。日升月落,斗转星移,渔民与大海年复一年的相生相伴,伴随着丰收的喜悦,谱写成一首壮丽的史诗。 海韵新声 传承至今,象山渔民开洋节早已不止是“出海前的仪式”,更成为推动文化传承、带动乡村振兴、连接海洋生态保护的重要平台,在新时代焕发出多元价值。 在文化传承层面,当地政府与非遗保护机构围绕开洋节开展了一系列“活态传承”工作。一方面,建立“非遗传承人工作室”,邀请老渔民、船老大担任导师,向年轻一代传授祭海仪式流程、渔歌号子、渔船彩绘等传统技艺;另一方面,将开洋节文化融入校园教育,在中小学开设“海洋民俗课”,组织学生参与开洋节的渔灯制作、号子传唱等,让少年儿童从小感受海洋文化的魅力。此外,当地还推出了“开洋节主题文创”,将渔船、渔灯、祭海元素融入手工艺品、服饰、食品包装中,让非遗文化走进日常生活。 在产业带动方面,开洋节成为象山“海洋旅游”的一大亮点。每年开洋节期间,石浦渔港都会迎来各地宾客,周边的民宿、餐馆、渔产品商店人气火爆。当地顺势推出“开洋节体验套餐”,游客可以跟随渔民学习织渔网,体验渔船起航,品尝刚捕捞的海鲜,沉浸式感受渔家生活。 象山渔民开洋节正以更鲜活的姿态连接过去与现在,书写着“人海和谐、丰收永续”的时代篇章。相信每一个参与其中的人,都能感受到那份穿越时空的虔诚与期盼——期盼每一艘渔船平安归来,期盼每一片海域生机盎然。 |

|||