|

弦韵流转润四方 |

|||

|

|||

|

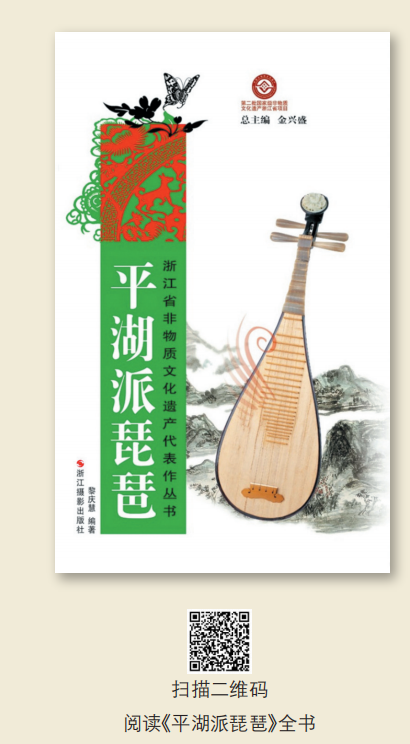

程 林 “嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。”诗人白居易名篇里的平仄,也是平湖派琵琶乐音的注脚。 平湖派琵琶自清末肇始,以李氏大成,经世代相传,融合家传古曲与民间清音,终成琵琶五大流派中独具风骨的一脉。它既有文曲的轻灵圆活,亦含武曲的刚劲壮阔。百余年间,丝弦未断,从平湖一隅到阔远天地,指尖流转的弦韵不仅是浙地非遗的优美旋律,更是中国民乐传承不息的生动缩影。2008年,平湖派琵琶被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。 平湖派琵琶演奏 流派绵延 中国琵琶作为一件丝绸之路上传承而来的乐器,经过宋、元、明三代四百多年的本土化进程,乐器本体日臻成熟。至明末清初,形成了南、北两派。清代中叶以后,江南一带孕育出了众多流派,乾隆年间,平湖派琵琶逐渐兴起。以李延森为开端,口传心授,以秘谱家传方式世代延续;至第五代李芳园“平身自号琵琶癖,长抱琵琶若怀璧”,潜心研习、广采博纳、技艺超群,在江浙一带影响很广。 为了弘扬琵琶艺术,李芳园在传统古曲的基础上,从民间小曲中汲取精华,编订指法,扩大曲目,形成了较为完善、富有个性的琵琶理论和演奏体系。 1895年,在父亲及艺友的辅助下,李芳园编辑出版了《南北派十三套大曲琵琶新谱》,世称《李氏谱》。这标志着平湖派琵琶艺术的正式形成。从此,平湖派琵琶犹如天籁之音,回荡在江南的山山水水之间,又如栾银凤唱一般撩拨着人们的心弦。 嗣后,李芳园弟子、平湖人氏朱英对《李氏谱》重新校订,并用于教学实践。岁月悠悠,平湖派琵琶历尽沧桑:大浪淘沙,沉淀为金;拂去尘埃,尽显光彩。如今,平湖派已经成为我国琵琶流派中影响最大的派别之一,不少传世经典之作更是成为了绚烂瑰宝。 指尖乾坤 琵琶被称为“民乐之王”,目前主要有无锡派、平湖派、浦东派、崇明派、汪(昱庭)派这五大派别,各派在发展历程中相互影响,拾遗补缺,既有融合,又各有特色。平湖派的妙处,在“工”与“意”的相生相融。它是世家传承的书斋音乐,文人气息浓郁,演奏风格委婉平实。 传统琵琶艺术,以最精炼、简单的指法,通过内在感情的变化来表现丰富多彩的内容,而平湖派琵琶的独到之处却是指法众多、变幻无穷。李芳园在承袭前人的基础上,更新了平湖派自身的指法体系。他的演奏以“下出轮”为主,另有扫轮、拂轮、挂线轮、挑轮、满轮等十多种,演奏时视曲而用、各展所长。 第二代传人朱英则在演奏和教学中突破传统,提出把大拇指从只能扶琴的功用中解放出来参与按弦,并让小指也参与演奏。这种左手五指并用的弹奏新法,充分发挥了所有手指的功能,更方便演奏复音与和声,以适应日渐繁复的乐曲。 琵琶的传统乐律比较倾向于正统调式,即小工调(相当于今天的D调)。李芳园将几首原属于尺调(相当于今天的C调)的乐曲改为小工调,使乐曲的风格和面貌都发生了明显变化,这也是平湖派不同于其他派别的独特之处。其《南北派十三套大曲琵琶新谱》除了收录有南北派的几首大曲外,还将流传于民间的一些小曲予以扩充、连缀,组合成具有新境界、更富表现力的套曲形式。 与传统琵琶相似,平湖派琵琶也有文曲和武曲之分,文曲如《阳春白雪》,空灵雅致,常辅以虚拟、舒缓的动作,以下出轮的轻灵圆活,展现余音袅袅的细腻;武曲如《十面埋伏》,讲究气势,刚柔相济,凭扫轮、拂轮的刚劲宏大,铺展金戈铁马的壮阔。 弦音赓续 由于战争等历史原因,平湖派琵琶也曾淡出当代琵琶艺术领域,而后又历尽坎坷,几经风霜。 然而,这门艺术始终与江南文脉相连,不曾断绝。从李芳园开宗立派,朱英继往开来,到吴梦飞、樊伯炎、杨少彝等名家承前启后、群星璀璨,如今的平湖派琵琶已经跨越了两个世纪,九代传人,以任畅、黎庆慧等为代表的艺术家正以赤诚和热爱,为平湖派琵琶续写着新篇章。 平湖当地也通过一系列“活态传承”措施,激发平湖派琵琶新的生命力。保护老艺人、培养传承人,依祖制开堂收徒,并建立一支高素质的整理、创作、演出专业队伍。设立多个传承基地,坚持从娃娃抓起;组建非遗志愿者队伍,吸收社会爱好者参与;设立平湖琵琶文化陈列室,逐步建立完备的平湖琵琶资料库。结合“民族文化进校园、入社区”,依托传统节日、重大节庆等亮相非遗巡展,普及非遗知识,增强保护意识。通过文化论坛、邀请赛等,搭建更广阔、更开放的学术讲台和表演舞台,推动平湖派琵琶文化研究向更高层次发展…… 江南的风雅,仍在弦上流转,未完待续。平湖派琵琶的百年珠玉正伴随着时代的节奏轻拢慢捻,以指尖的温度,续文明脉络;以动听的神韵,润四方心田。 |

|||