|

笔端刀下刻风雅 ——记桐乡竹刻省级代表性传承人叶瑜荪 |

|||

|

|||

|

徐潇卓

古往今来,竹刻因高雅清丽、素净质朴,一直为文人所好,流行于南方各地。明代时,江南竹刻艺术迎来全盛时期,嘉定派、金陵派、浙派和徽派等为其主要流派。 叶瑜荪是浙派竹刻的传承人。今年,是他从事桐乡竹刻艺术的第41个年头。保持着对竹刻的初心,叶瑜荪博采众长,把风雅文化在一片片竹片上展现得淋漓尽致。

初遇竹刻

1969年6月,叶瑜荪来到桐乡濮院镇学习民间木雕,借宿在朝阳桥朋友家中。一天,他见到朋友家清理出十多柄旧折扇,准备当柴火烧掉。叶瑜荪看到其中四柄扇骨上有雕刻,便起了怜惜之心,“救”下了竹扇。 “没想到,这些扇子成为我收藏的第一批竹刻作品。50年来,我一直完好地保存着。”回忆当时,叶瑜荪颇感庆幸。 1978年12月,叶瑜荪回到桐乡县城,因为有木雕功底,他被安排进手工艺品服务部(桐乡工艺美术厂前身)任美工设计。 一次,单位领导交给他一个任务:北京荣宝斋出口日本的文房四宝中,需要配套竹刻臂搁,你能不能试着刻制一件?虽从未见过竹刻臂搁,叶瑜荪还是很感兴趣,一口答应下来。 那时候,全中国掌握这门技术的艺术家不过10人。31岁的叶瑜荪立即搜集竹刻资料,硬着头皮在学习研刻中完成这项任务。 从阅读前人的著述开始下“第一刀”。竹刻名家金西厓所著的《刻竹小言》,成为叶瑜荪的“启蒙老师”。他按书刻竹,完成了第一件作品——友人章柏年的隶书“古月有新姿,太空无宿云”阴刻臂搁。 在叶瑜荪的学艺历程中,最让他记忆深刻的是1979年春天的一个下午。那天,他拿着单位开的介绍信,走进上海博物馆的库房。两个小时里,一件件竹刻藏品被送出来,他一件件上手细看揣摩,从观摩名家作品中感知艺术、提升技艺。 “有清‘抚松盘桓图’臂搁、吴鲁珍‘二乔并读图’笔筒,金西厓的作品最多。”叶瑜荪至今对那些色泽古艳、雕刻精细的馆藏名家作品印象深刻。这场艺术鉴赏,为他此后的竹刻生涯打开了一扇大门。

创新出彩

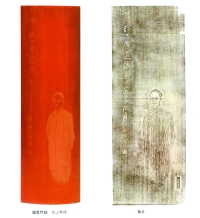

接触了各种风格的竹刻类型后,叶瑜荪渐渐发现,以自己的工艺基础和爱好方向,他更适合文人竹刻一路。 文人竹刻是浙派竹刻的主要特征。嘉兴则是浙派竹刻的主要代表之一,自明末至民国出过文后山、沈振名、袁馨等40多名艺人。他们都重刻轻雕,作品透着书卷气。 在学习竹刻技艺时,叶瑜荪加大了对国学和书画审美的学习。他对同乡前辈丰子恺十分景仰,决心尝试以竹刻展现子恺书画意趣。这一竹刻题材的拓展,广受好评。 叶瑜荪是个爱研究的人,在竹刻中遇到问题就会琢磨,曾经有一个问题他琢磨了多年:文人竹刻大都以浅刻和阴刻为主,但在表现人物脸部时,往往觉得不够凸显和清晰。 1982年,叶瑜荪去西安参观碑林时,特意去看古人碑刻中人物脸部的处理手法,发现古人是以阴阳并用的手法来处理。整块碑刻是用阴刻方法完成,但在刻划人物脸部时,单独采用了阳刻方法。 “这样刻出的人物,脸部得到了加强,神情凸显。像《诗圣杜拾遗像》等名作,都是这样处理的。”受到启发后,叶瑜荪在竹刻中开始试用此法,收到了较理想的效果。 叶瑜荪也常刻留青作品,但在完成画面后刻题款时,总觉得用留青法刻书法,既费时,又难体现文人竹刻的理念。后来他同样采取阴阳并用之法去处理,把留青作品中的长篇题款都以阴刻方法完成。他觉得,这样的处理反而既朴实又富变化。

用心传承

叶瑜荪自谦非专业竹人,但他自1978年学刻至今,41年从未间断,已是当今少有的竹刻艺术家。1995年9月,叶瑜荪被联合国教科文组织和中国民间文艺家协会授予“一级民间工艺美术家”称号。 为传承文人竹刻,从一人独行,到相遇知音,他在竹刻艺苑已有不少同行者。2006年,叶瑜荪的夫人秋明玉,在他的耳濡目染与细心指导下,也逐渐进入“堂奥”。 从20世纪末至今,叶瑜荪在制作800余件“竹臂搁”样式为主体的作品同时,先后著述和出版了《竹刻漫谈》《竹刻丛谈》《容园竹刻》《竹刻技艺》等专著,为传播传承竹刻留下了大量的文献材料。 如今,叶瑜荪还有另一个身份——丰子恺研究会会长,从事丰子恺研究30余载,他写就了《丰子恺的艺术人生》《漫画丰子恺》等著作,也为他的故乡保留了一些丰子恺的珍贵史料和线索。 |

|||