|

湖颖之技甲天下 |

|||

|

|||

|

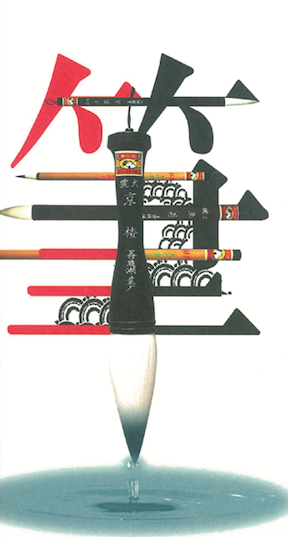

沈月华 “一部书画史,半部在湖州”。作为文房四宝之首的湖笔,自宋元以来取代宣笔成为中国毛笔的代表后,就一直与中国书画同呼吸,积淀着数百年制笔业与书画史的文化传承。 明代谢在杭在《西吴枝乘》一书中称赞湖笔“毛颖之技甲天下”,这也是对湖笔制作技艺最高的赞誉。 久负盛名

离湖州市区45公里的善琏,因“家家有笔工,户户出湖笔”而被誉为“笔都”。当地儿女们的生活中除了桑便是笔,连空气里都弥漫着因制笔而特有的皮毛味。 相传,秦朝名将蒙恬与当地漆匠女儿卜香莲喜结良缘。蒙恬偶然因“枯木为管,鹿毛为柱,羊毛为被”发明了毛笔,后与妻反复试验改良,采兔羊之毫,纳颖于管。改制成功后便将一整套制笔的技艺传授给了当地村民。人们视蒙恬和卜香莲为笔祖,建“蒙公祠”祀奉。 湖笔在文化史上的辉煌,也离不开历代文豪的精心改良。王羲之任吴兴(今湖州)太守时,提出:笔杆越重,反而影响书写发挥。于是,盛产竹子的湖州,便将轻灵的竹梗作为湖笔笔杆材料的首选。书法家智永禅师在善琏居住30多年,不断与笔工切磋技艺,使湖笔更适合书家的习书要求,圆寂时竟抱笔而终。 一代代善琏人,一面感念着笔祖和书家们的眷顾,一面传承着湖笔精湛的制作技艺。发展至今,湖笔从原料进厂到出厂,需要经过择料、水盆、结头、装套、蒲墩等12道大工序,从中又可细分为128道小工序。无论练习用笔抑或是高档的定制湖笔,都要完成这些既定程序。 自明末清初以来,不少善琏笔工走出家乡,近至湖州城区,远至北京、沈阳、天津、上海等地开设笔庄。这些散布于大江南北的笔工源源不断地输出各色等第的湖笔,共同维系着“湖颖之技甲天下”的盛名。2006年,湖笔制作技艺入选第一批国家级非物质文化遗产代表作名录。 应时而动

随着传统书写工具的改变,毛笔逐渐被圆珠笔、签字笔所取代。全国各地制笔业都面临激烈竞争,湖笔因纯手工制作而成本高、效率低等问题,给善琏当地湖笔的生存和发展带来了极大考验,新的逐梦历程也在小镇上华丽开启。 在“以保护带动发展,以发展促进保护”的宗旨下,湖州出台《关于进一步扶持湖笔产业发展若干意见》等一系列文件,发布湖笔制作工艺地方标准,不定期进行抽测,确保湖笔始终保持“尖、齐、圆、健”四德,以高质量赢取市场。从2001年起,湖州每两年举办一届“国际湖笔文化节”,以笔为媒、以文会友,弘扬创新湖笔文化。 政策护航的同时,新时代的善琏人又用巧手与智慧赋予湖笔更多内涵,把“生肖纪念笔”“婴儿胎发笔”“便携吸墨型湖笔”等创意产品不断推向市场。湖笔生产转向工艺型、礼品型、实用型。 在网络市场极其发达的今天,善琏湖笔同样也活跃在各大网络平台。目前,善琏湖笔在国内(除西藏)外都有经销商,善琏人还纷纷开设淘宝、天猫等网店。 传承不息

水盆工、择笔工、刻字工……一人一桌一天地,在这方天地间,善琏人输出且传承着最为精湛的制笔技艺。为了更好地培养年轻一辈,每隔一段时间,善琏湖笔厂、含山湖笔厂的老师傅们都会走进善琏成校,手把手教学徒制作湖笔。 深谙湖笔技艺离不开传承人,湖州在市、区、镇三级层面专门出台了一系列举措,扎实推进湖笔制作人才队伍建设。举办岗位技能比武、湖笔制作技能人才培训,还开展湖笔世家、工艺大师等项目,营造尊师重艺的浓厚氛围。 别样传承湖笔技艺,善琏镇拥有“一馆、一街、一寺、一祠、一厂、一园、一中心”七大主体的湖笔文化阵地带,集展示展演、公共教育、文化交流、产品销售等于一体。其中,湖笔文化馆2011年被命名为浙江省非物质文化遗产宣传展示基地。随着研学热的兴起,善琏镇于2019年又启动了湖笔研学营地,让孩子们尤其是外地孩子在研学中了解湖笔文化。 目前,善琏镇有制笔企业和经营户约92家,湖笔作坊150家;生产湖笔1000万支,年产值约2亿元,远销日本、新加坡等多个国家。湖笔,正带着湖州文化IP昂首阔步迈向未来,在凝聚无数先人智慧、丰富时代内涵中历久弥新。 |

|||